«Steiner kam jeden Tag mit einer neuen Idee»

Stefan Hasler ist Vorstandsmitglied des Goetheanums. Im Interview erklärt er, was Rudolf Steiner für ein Mensch war, warum so viele Vorträge von ihm überliefert sind und wie am Goetheanum mit rassistischen Passagen in Steiners Texten umgegangen wird.

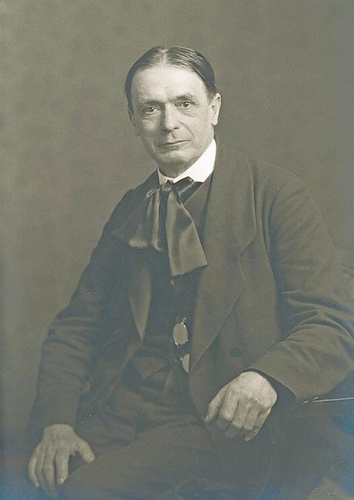

Herr Hasler, Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 in Donji Kraljevec, im damaligen Königreich Ungarn, in kleinbürgerlichen Verhältnissen geboren. 64 Jahre später, bei seinem Tod am 30. März 1925, hinterliess er eine neu gegründete Bewegung, die heute weltweit in allen Lebensbereichen zu finden ist. Hat Steiner mit solch einem Erfolg gerechnet?

Hasler: Das ist eine gute Frage. Steiner hat in seinem Leben verschiedene Entwicklungsschritte gemacht. Er hat sich selbst nicht direkt gefunden, hat sich stets neu orientiert. Seine Biografie ist voller Impulse und Reaktionen auf diese. Er war eine gute Mischung aus einem sehr visionären Menschen und einem absoluten Realisten. Diese Kombination ist bemerkenswert. Er benannte auch Dinge, bei denen er gescheitert ist. Und bei gewissen Dingen bin ich mir nicht sicher, ob er in seiner Vision tatsächlich so weit denken konnte, wie es sich heute entwickelt hat. Dass die Anthroposophie, etwa die Waldorfbewegung, jetzt weltweit in so vielen Kulturen und Ländern so divers gelebt wird, hat er sich wohl nicht vorgestellt.

Sie nennen ihn visionär. Was war Steiner denn für ein Mensch?

Er muss ein Mensch gewesen sein, der vom Wiener Charme bis zum okkulten Lehrer alle Facetten aufwies. Er muss ein guter Gastgeber und Unterhalter gewesen sein. Sein Charme ermöglichte es ihm auch, die Leute auf eine sehr anständige Art und Weise hochzunehmen. Gleichzeitig konnte er ernst und tiefgründig sein. Steiner war mit jeder Berufsgruppe umgänglich. Seine 9000 Bücher fassende Bibliothek, seine 12 000 Briefwechsel mit Zeitgenossen zeigen: Er hatte ein riesiges Interesse an allem und jedem! In seiner Bibliothek sind daher auch Fachbücher aus praktisch jeder Richtung zu finden. Etwa in der Musiktheorie: Allein dafür hatte er 34 Bücher in der Bibliothek, 17 davon haben Anzeichnungen und wurden in seinen Vorträgen und Kursen zitiert. Und dies war nur ein Teilgebiet. Natürlich hatte er immer Unterstützung; für jede Richtung arbeitete er mit Pionier-Kolleginnen und -Kollegen zusammen.

Steiner hatte also Unterstützung. Dennoch: Der «Herr Doktor» steht im Zentrum der Lehre. Er wird er noch heute von vielen Anthroposophen gefeiert, ja teilweilweise auch verehrt. Ist die Anthroposophie also ein Personenkult, gar eine Sekte?

Anthroposophie wirkt manchmal leider abgeschlossen, sie ist aber keine Sekte, denn Sekten haben einfache Antworten, exklusives Wissen und autoritäre Strukturen. Anthroposophie ist das Gegenteil: Sie hat komplexe Antworten, hat ergänzendes Wissen und keine Hierarchie. In der Anthroposophie gibt es alles, auch in unserer Mitgliederschaft: diejenigen, die ihn verehren, und diejenigen, die in ihm einen kritischen Freund sehen. Es gibt auch jene, die sich überlegen, wie die Anthroposophie heute – im modernen Sinne – gelebt werden soll. Sprich: Es gibt unterschiedliche Zugangsarten zu Steiner. Auch die Meinungen und die Vehemenz, wie Anthroposophie vertreten werden soll, gehen auseinander. Als Vorstandsmitglied bin ich täglich damit beschäftigt, die unterschiedlichen Zugangsarten miteinander ins Gespräch zu bringen. Das kann anstrengend sein, aber auch unglaublich anregend. In einer Sekte hätte dieses Freilassende gar keinen Platz.

Wie hat es Steiner überhaupt geschafft, zu einer populären Figur zu werden?

Steiner kam jeden Tag mit einer neuen Idee. Er war ein «Inspirator», ein Geburtshelfer für andere Pioniere. Er schaffte es, dass diese ihr Gebiet zu ihrem Eigen machen konnten. Nehmen wir das Beispiel der Schule: Steiner war zwar in seinem Leben auch Lehrer, aber als die Waldorfschule entwickelt wurde, unterrichtete er selbst nicht. Er liess andere sehr viel gestalten. Gleichwohl gab es auch mal Bereiche, die sich so entwickelten, dass es ihm nicht passte.

Steiner war in seinem Leben unglaublich produktiv; er hat fast 6000 Vorträge gehalten, Schriften zu Pädagogik, Landwirtschaft, Medizin, Geschichte und vielem mehr verfasst. Woher kam die Inspiration?

Es ging ihm immer darum, die Verbindung zur geistigen Welt zu finden. Er war im Lebensstrom so «angeschlossen», dass er diese Verbindungen überall suchte und lebte.

In Steiners Lehren geht es oft um Mystisches und Esoterisches. Der Mensch, sagt Steiner, habe einen materiellen Leib, einen Ätherleib und einen Astralleib. Gelungen zu leben heisst, diese Leiber zusammenzuführen. Das klingt etwas «abgefahren».

Ich würde es Leib, Seele und Geist nennen. Lassen Sie mich ein praktisches Beispiel machen: Ich habe am Abend einen Eurythmie-Auftritt. Dafür muss ich morgens durch den Wald rennen, damit ich körperlich fit bin. Ich muss aber auch geprobt haben, damit ich souverän und seelisch im Thema drin bin. Und zusätzlich brauche ich geistig die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Die Vorbereitung auf den Auftritt läuft also mit Leib, Seele und Geist. Alle drei Ebenen müssen angesprochen werden.

Wie kam er, der ja ein naturwissenschaftliches Studium absolvierte, zu Übersinnlichem und Esoterischem?

Steiner hatte als Kind gewisse Erlebnisse übersinnlicher Natur, etwa eine verstorbene Tante, die ihm plötzlich erschien. Er ging aber sehr gerne den naturwissenschaftlichen Weg. Er suchte dann aus dem Kindheitserlebnis die Verbindung zwischen geistiger und naturwissenschaftlicher Welt. Damit hat er zeitlebens gerungen.

Steiner sagte von sich selbst, er sei ein Hellseher. Er sah unter anderem auch Waldwesen, Gnome oder Engel. Glauben Sie daran?

Ich lebe damit. Ich habe zum Beispiel mehr Respekt gegenüber einem Baum. Ich schaue mir an: Wie lebt der Baum, was hat er für ein Umfeld, geht es ihm gut? Da sind mehr Kräfte und Wesen drin, als ich sehe. Insofern ist es für mich real.

Die Lebensprozesse eines Baumes können heute aber naturwissenschaftlich bewiesen werden.

Ja, und darüber hätte sich Steiner sehr gefreut. Er freute sich immer, wenn man etwas naturwissenschaftlich beweisen konnte. Ich lerne damit einen grösseren Respekt gegenüber Naturkräften. Diese Fragen zu stellen, täte uns in der Klimadiskussion gut: Welchen realen und persönlichen Bezug habe ich zur Natur?

Steiner spricht von Reinkarnation, Karma, Übersinnlichem. Diese Ideen waren nicht neu, Steiner trug sie aus diversen Kulturen zusammen. Hat er sich die Ideen für die Anthroposophie also abgeschaut? Wie viel ist von ihm selbst?

Er hat alles, was ihm in der Welt interessant vorkam, zusammengebracht. Er wollte die Welt nicht neu erfinden. Er wollte etwas gegen den Materialismus machen. Deswegen hat er an gewisse Geistesströmungen angeschlossen und diese in seinem Sinne weiterentwickelt. Das war neu. Er selbst hat ja einen Weg aus der Naturwissenschaft ins Künstlerische gemacht.

Vorträge hielt Steiner immer frei. Seine Gedanken wurden nur durch Mitschriften von Anwesenden festgehalten. Ist denn sicher, dass das, was da mitgeschrieben wurde, auch tatsächlich dem entspricht, was Steiner erzählte?

Es ist klar eine Rekonstruktion seiner Vorträge. Helene Finckh hat die meisten Vorträge mitstenografiert. Sie hat allerdings nur aufgeschrieben, nicht mitgedacht, denn sonst wäre sie im nächsten Satz nicht mehr drin gewesen. Natürlich findet man dann immer wieder Fehler. Zum Beispiel im Eurythmiekurs zu Musik: Da geht es in einer Passage um das «kleine C», also um einen Ton. Finckh schrieb aber nach Gehör mit und so stand da «kleiner Zeh». Bis wir die Neuausgabe erarbeiteten, stand «Zeh». Finckh stenografierte den ganzen Tag und schrieb die Texte in der Nacht, da kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten. Als Herausgeber beschäftigen wir uns intensiv mit solchen Texten und geben Varianten wieder; aber jeder Leser, jede Leserin ist selbst forschend!

Steiners Texte sind nicht in allen Teilen gut gealtert. Er sprach selbst von Rassen, auch antisemitische Passagen sind in seinen Werken zu finden. Wie setzt sich das Goetheanum mit der Problematik auseinander?

Darauf machen wir auf unserer Website aufmerksam. Diese Stellen werden dort zitiert und kontextualisiert. Ja, er hat es so formuliert und aus heutiger Sicht sind diese wenigen Passagen im Gesamtwerk als rassistisch beziehungsweise antisemitisch zu betrachten. Aber man muss diese Passagen kontextualisieren, sprich betrachten, was er tatsächlich gesagt hat, wie der Begriff damals verwendet wurde, und die Aussagen in den Kontext zum Gesamtwerk Steiners stellen. Wichtig ist: Steiners einzelne Aussagen darf man nicht verallgemeinern.

Steiner schreibt Menschen aufgrund ihrer physischen Erscheinung auch Charaktereigenschaften zu. Wird das heute angewandt?

Von mir nicht, nein. Wenn Steiner in einem konkreten Fall eine Bemerkung gemacht hat und man diese Bemerkung dann verallgemeinert, dann wird man seinem Anliegen nicht gerecht.

Sie schreiben auf der Jubiläumswebsite, Leben und Werk Rudolf Steiners seien ungewöhnlich, nicht leicht zugänglich. Was bedeutet das?

Er hat eine solche Fülle an Material hinterlassen, dass auch ich als Mitarbeiter am Goetheanum nur einen gewissen Teil wirklich kenne. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die Steiners Gesamtwerk komplett durchdringen.

Seine letzten Jahre verbrachte Steiner in Dornach. Er war mit dem Bau des ersten Goetheanums beschäftigt. Hat er sich damit ein Denkmal gesetzt?

Nein, er selbst hat sich damit kein Denkmal gesetzt. Es heisst ja auch nach Goethe, nicht nach ihm, weil er die goethesche Methode in den naturwissenschaftlichen Studien mit dem Metamorphosegedanken so schätzte. Es war ihm sehr wichtig, einen Ort zu erschaffen, an dem alles zusammenkommt. Dann brannte das erste Goetheanum ab, das zweite Betongebäude wurde bald darauf gebaut. Dieses hat Steiner aber nie gesehen, es wurde nach seinem Tod fertig. Er würde sich heute sicher freuen, dass dieser Ort als Konferenz- und Kulturzentrum für Anthroposophen lebt.

Am 30. März 1925 starb Steiner mit 64 Jahren. Woran, ist unklar. Der Historiker Helmut Zander spricht in seiner Steiner-Biografie davon, man hätte versucht zu vertuschen, dass Steiner Krebs hatte. Wissen Sie mehr?

Ich bin kein medizinischer Fachmann und kann keine seriöse Antwort dazu geben. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass etwas vertuscht wurde. Was ich sagen kann: Steiners Körper war schlicht erschöpft.

Das Goetheanum gedenkt Steiners Todestag mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Von 28. bis 30. März wird ihm ein ganzes Wochenende gewidmet. Was erwartet Besuchende?

Ein breites Programm, von einer grossen Rudolf-Steiner-Ausstellung über Eröffnungen neuer Gebäude bis zu Vorträgen. Auch Führungen im und ums Goetheanum werden angeboten. Am Freitagabend und Sonntagnachmittag ist der Eintritt frei. Wir wollen zeigen, dass wir sehr eingebettet sind in die Region. Und wir freuen uns ganz konkret, dass die Beziehungen zu den Gemeinden und den beiden Kantonen so gut sind.

Herr Hasler, aus Ihrer Sicht: Was hinterliess Rudolf Steiner der Welt?

Eine Vision vom Menschwerden. Eine Vision von einem Zusammenklang von Mensch, Natur und Kosmos. Und eine Vision vom Zusammenwirken von Menschen.